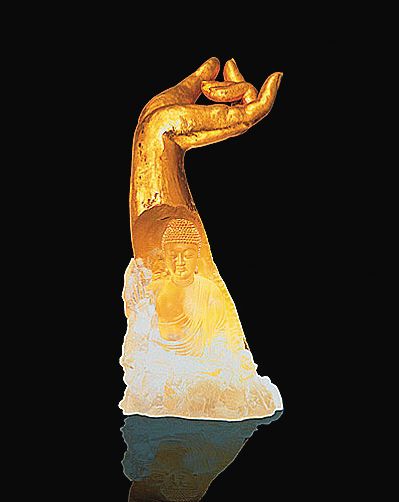

金佛手藥師琉璃光如來

佛家眼中的琉璃

《藥師琉璃光本愿經(jīng)》曰:“愿我來世,得菩提時(shí),身如琉璃,內(nèi)外明澈,凈無瑕穢。”琉璃是一種人格、一種精神、一種境界的象征。

中國琉璃是一種工藝,更是一種哲學(xué)和宗教。在中國佛教中,琉璃的地位非常特殊。琉璃是佛教“七寶”之一、“中國五大名器”之首。琉璃采用彩色人造水晶燒制而成,其工藝繁復(fù),需數(shù)十道工序,且以手工為主。因其“火里來,水里去”的工藝特點(diǎn),佛教認(rèn)為琉璃是千年修行的境界化身。在所有經(jīng)典中,都將“形神如琉璃”視為是佛家修養(yǎng)的最高境界。

古法琉璃與范蠡

相傳,范蠡為越王勾踐督造王者之劍。歷經(jīng)三年燒制才得以鑄成。王劍出世之日,范蠡在鑄劍模內(nèi)發(fā)現(xiàn)了一種綠色神奇粉狀物體,與有色水晶熔合后晶瑩剔透卻有金屬之音。范蠡認(rèn)為這種物質(zhì)經(jīng)過了烈火百煉,又有水晶的陰柔之氣暗藏其間,既有王者之劍的霸氣,又有水一般的柔和之感,是天地陰陽造化所能達(dá)成的極致,于是將其隨鑄好的王者之劍一起進(jìn)獻(xiàn)給越王,并將此物稱為“劍道”。越王感念范蠡鑄劍的功勞,收下了王者之劍,卻將“劍道”原物賜還,還以范蠡的名字將這種神奇的物質(zhì)命名為“蠡”。

當(dāng)時(shí),范蠡剛剛遇到了西施,為她的美貌所折服,驚為天人,他認(rèn)為金銀玉翠等天下俗物俱無法與西施相配,所以遍訪能工巧匠,將以自己命名的“蠡”打造成一件精美的首飾,作為定情之物送給了西施。相傳這就是世界最早的琉璃配飾。

后來,越幾近亡國。西施被迫前往吳國和親。臨別時(shí),西施將“蠡”送還給范蠡,傳說中,西施的眼淚滴在這“蠡”上,天地日月為之所動,至今還可以看到西施的淚水在其中流動,后人稱之為“流蠡”,今天的“琉璃”就是由這個(gè)名字演變而來的,又稱西施淚。再后來,為緬懷范蠡,勾踐依法制“蠡”,竟耗時(shí)十年之久。相傳“蠡”成之日,紫氣東來,滿天流云霓彩,勾踐得此重寶,老淚縱橫,仰天長嘯:“天工自成”,從那時(shí)起,古越國王室燒制“流蠡”(琉璃)的機(jī)構(gòu)稱“天工坊”。時(shí)間大約在公元前462年左右,距今2465年。

從此,琉璃配飾業(yè)在古越國興起,王公貴族競相珍藏。今天,在廣州古越王墓出土的文物中,就有琉璃飾品。