樸石本紀(jì)玉雕作品展將2016年11月10日的在中國(guó)國(guó)際珠寶展展出。

樸石本紀(jì)玉雕作品展我們從心于玉,從事于玉,玉乃石之美者,無(wú)數(shù)的歲月而成山石之精華。起初我們只知其溫潤(rùn)之表,卻不知挖掘其內(nèi)在色澤變化以及萬(wàn)千裂痕所蘊(yùn)含的特質(zhì),慢慢似有一種不可言喻的情愫引導(dǎo)我們癡迷于玉的創(chuàng)作,以至于迷戀玉作為創(chuàng)作材質(zhì)的一種不可預(yù)測(cè)性;通過(guò)不斷地探索與嘗試,我們依稀找到如何順應(yīng)釋放玉的特質(zhì)進(jìn)行創(chuàng)作,借助“自然力”如何與一塊玉合作直至相融,最終找到與玉交流共同完成作品的方法,體悟出曾經(jīng)一直無(wú)法言明的情愫是什么--那是玉的特質(zhì),是尊重每一塊玉。每一塊玉都是平等的,都有自己的特質(zhì)。我們根據(jù)每塊玉的特點(diǎn),找到他們的藝術(shù)語(yǔ)言。由表及內(nèi),由癡到知,整個(gè)探索的過(guò)程就像是一個(gè)新生嬰兒的成長(zhǎng),成長(zhǎng)的過(guò)程伴隨著一路的磕磕碰碰。手里的砂砣在不停地琢琢磨磨,然而每磨去一層都可能會(huì)出現(xiàn)難以預(yù)測(cè)的變化,順著其自然脈絡(luò)色澤特點(diǎn)的變化與我們對(duì)玉的感受相結(jié)合,讓每一塊玉以其合理恰當(dāng)?shù)淖藨B(tài)展現(xiàn)自我。

《不知音》

《暮朝》

《碧潭清音》

一直以來(lái),人們?yōu)橛癞?huà)了一個(gè)框,從各方面定義為玉是這樣的,不是那樣的;甚至認(rèn)為玉只能這樣雕,不能那樣雕。只在單方面強(qiáng)調(diào)它的溫潤(rùn)、純潔等,卻忽略了甚至遺棄了玉本身的其它特質(zhì),這種定義未免太過(guò)局限。如人一般不能一概而論,即使是同一個(gè)人也會(huì)包含多種特質(zhì):有溫潤(rùn)也有剛強(qiáng);有靈巧也有樸實(shí)......。自然造物,賦予萬(wàn)物生命,玉是有生命和靈性的,每一塊玉都是獨(dú)特的。玉質(zhì)不同所蘊(yùn)含的特點(diǎn)就不同。有的偏向輕盈、有的偏向厚重......所以在創(chuàng)作時(shí)就不能一概而論,不能用一個(gè)題材或若干題材所框定。每塊玉都應(yīng)以其獨(dú)特的姿態(tài)向我們展現(xiàn)其價(jià)值。

《化生》

在我們眼里,玉本身不存在雜質(zhì)或糟粕,這些所謂的“雜質(zhì)”和“糟粕”或許正是這塊玉的特點(diǎn)所在,只是人們沒(méi)有找到與玉交流的恰當(dāng)方式。澄懷味象,我們應(yīng)以包容的、開(kāi)闊的心態(tài)去體悟因機(jī)緣來(lái)到我們身邊的每一塊玉。我們以?xún)?yōu)秀的中國(guó)傳統(tǒng)文化為根,沒(méi)有條框的局限,不限手法,結(jié)合我們對(duì)生活的感悟和對(duì)生命的敬畏以及對(duì)自然的尊重與玉相融,來(lái)進(jìn)行大膽地嘗試,把我們的人文情懷與玉本身特質(zhì)展現(xiàn)出來(lái)。繼承與發(fā)展是相輔相成的,沒(méi)有繼承傳統(tǒng)就沒(méi)有根源;沒(méi)有發(fā)展,繼承就沒(méi)有了生命。作為當(dāng)代人一味地傳承不去探索顯然失去了繼承的意義,如今我們應(yīng)用發(fā)展的心態(tài)和行動(dòng)來(lái)吸收傳統(tǒng)文化的精髓。行動(dòng)在當(dāng)下,做一些富有時(shí)代特征的作品,這樣的作品才有生命力!

中國(guó)文化博大精深,其蘊(yùn)含的內(nèi)涵是我們吸取營(yíng)養(yǎng)的源泉,我們拋開(kāi)門(mén)第之見(jiàn),同時(shí)也在吸收外來(lái)文化的營(yíng)養(yǎng)。我們認(rèn)為優(yōu)秀文化的核心是可以相通相融的。我們?cè)谖諣I(yíng)養(yǎng)的同時(shí),也在感受生活,感悟人生。外師造化,中得心源。我們創(chuàng)作的素材就來(lái)自我們對(duì)生活的感受,生活中所接觸到的一景一人、一事一物、一草一木,一段枯枝、一片葉子都是一個(gè)世界。樹(shù)葉飄落,滋養(yǎng)老樹(shù);老樹(shù)枯死,新樹(shù)又生,這種生生不息的自然現(xiàn)象所折射出的自然力,給我們無(wú)盡啟迪。其實(shí)人的一生也如一片葉子,人生之路如葉筋一般,葉子有主筋和側(cè)筋之分,一條主筋貫穿始終。人生亦如此,在前行的路上有很多岔路口,這些岔路口豐富了我們的人生軌跡,但最終還會(huì)找到屬于自己的人生之路并堅(jiān)持走下去。自然界的枯榮變化所體現(xiàn)的生命輪回,秋荷殘而不敗,老樹(shù)被風(fēng)雨折斷依舊欣欣向榮,抒發(fā)生命的頑強(qiáng).....

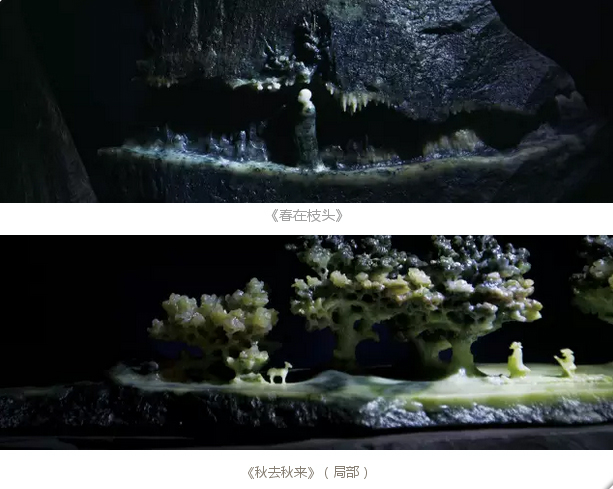

乘物以游心,我們也在尋找蕭散簡(jiǎn)遠(yuǎn),道、情、理、趣的文人情懷。尋幽、聽(tīng)泉、訪友.......這種超然物外的情懷給我們帶來(lái)心靈的洗滌和回歸。我們也在尋找自然界的天真和野趣,樹(shù)木長(zhǎng)成樹(shù)叢,不經(jīng)人工修飾,天真爛漫;人與動(dòng)物和諧相處,相知相憐.....

《另辟》(局部)

對(duì)于作品,我們不限其形式和表現(xiàn)手法。不論是寫(xiě)實(shí)還是寫(xiě)意,是抽象還是具象;無(wú)論是巧與拙,粗與細(xì),還是運(yùn)用其它構(gòu)成或組合,都是以玉的特質(zhì)和自我內(nèi)心表達(dá)而定。中華文化是豐富的、包容的,玉則承載著幾千年來(lái)優(yōu)秀的文化,其內(nèi)涵生生不息,每一塊玉都是獨(dú)特的,因此玉雕作品也應(yīng)該是豐富多彩的...如今,我們的探索才剛剛開(kāi)始,我們?cè)趯ふ胰伺c自然相融的恰當(dāng)方式,映照著生的姿態(tài),釋放玉最美的一面,尋找本真的自我與生命的真諦。

《一場(chǎng)復(fù)始》

樸石本紀(jì)藝術(shù)團(tuán)隊(duì) 2016年秋

樸石本紀(jì)玉雕團(tuán)隊(duì)個(gè)展

地點(diǎn):北京﹒中國(guó)國(guó)際展覽中心(老館)6號(hào)館

時(shí)間:2016.11.10-14

問(wèn)山中人山中路

方知諸世有靈

路無(wú)數(shù)

不過(guò)咫尺枯榮

一場(chǎng)復(fù)始

冥冥自有物

一曲起

秋落